3月18日(木)、東京ビッグサイト青梅展示棟(CareCITY2021)において、介護機器開発やケア現場の事例から「本人視点」について考えるワークショップを開催しました。

講演

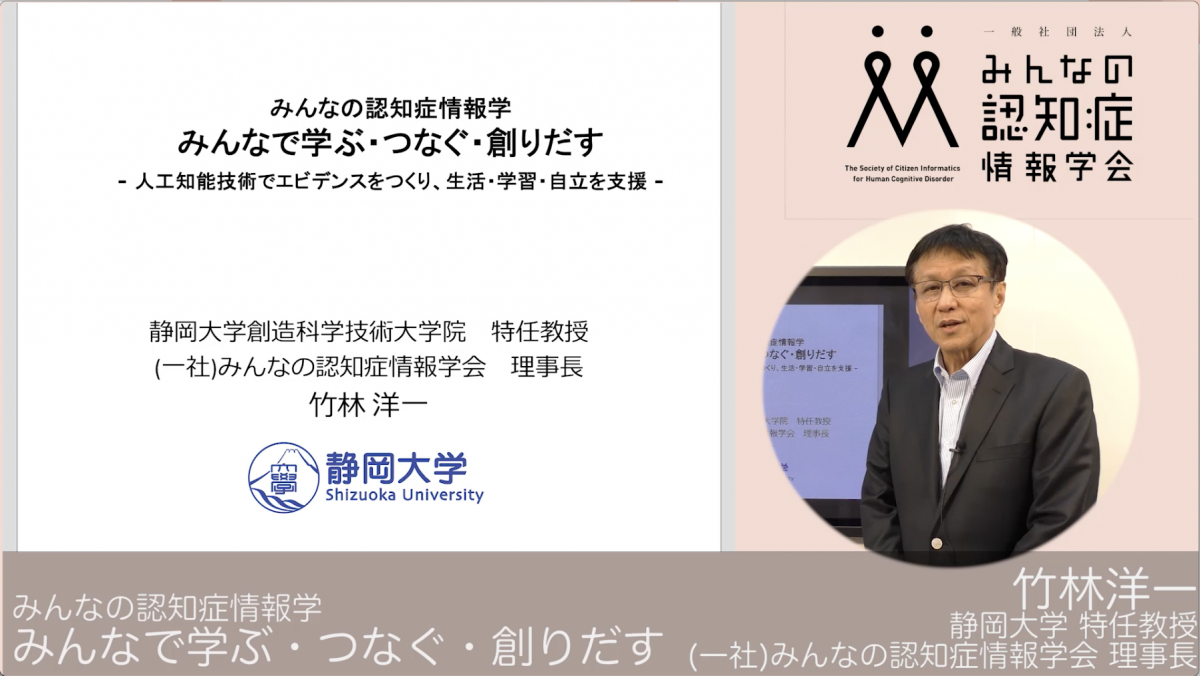

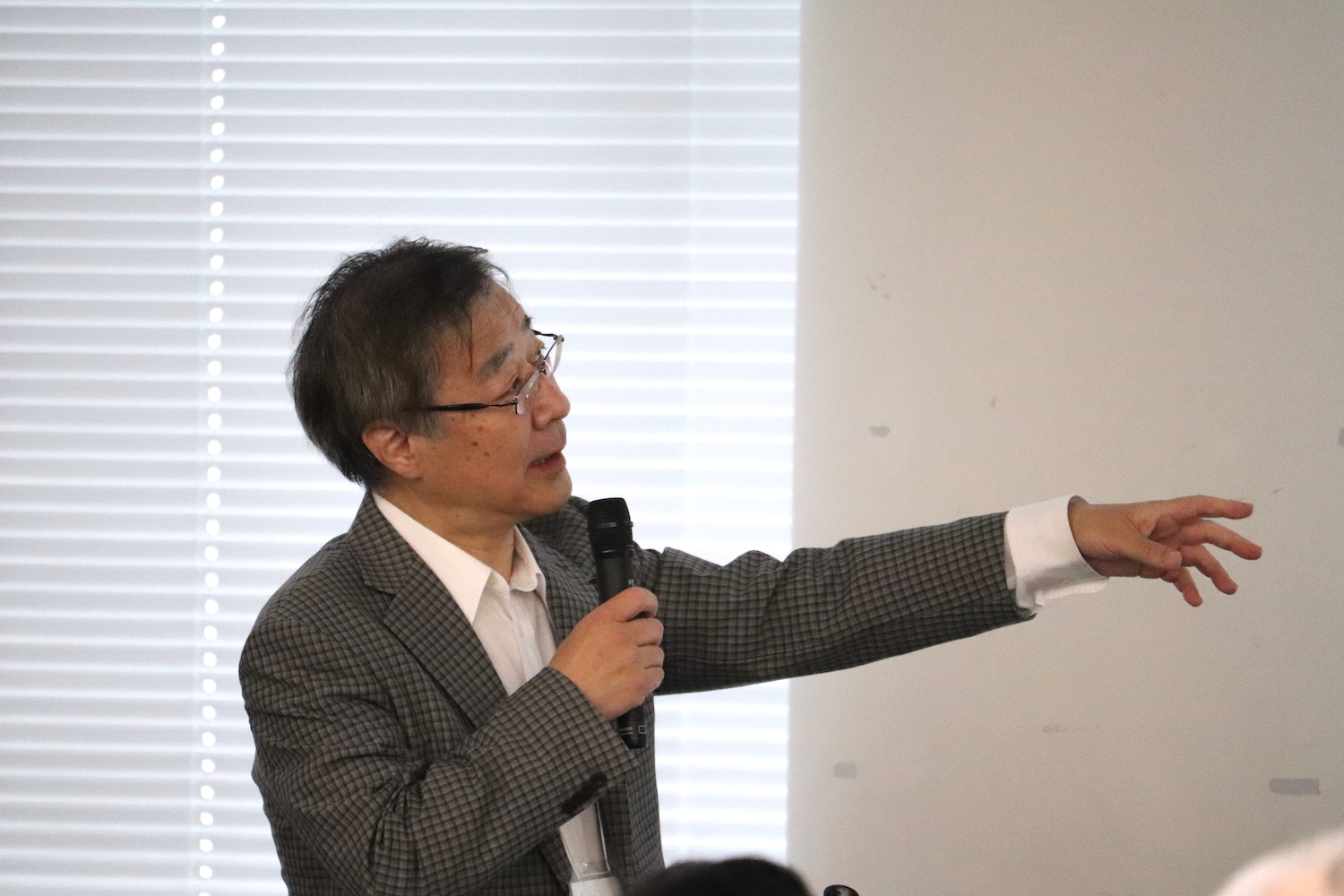

桐山伸也(静岡大学)

テーマ:「本人視点」の介護機器システムを創るには?

小川敬之(京都橘大学)

テーマ:認知症の人の困りごとを読み解く、、読み解けるか?!

ワーク・まとめ

川﨑一平(京都橘大学)、柴田健一(みんなの認知症情報学会)

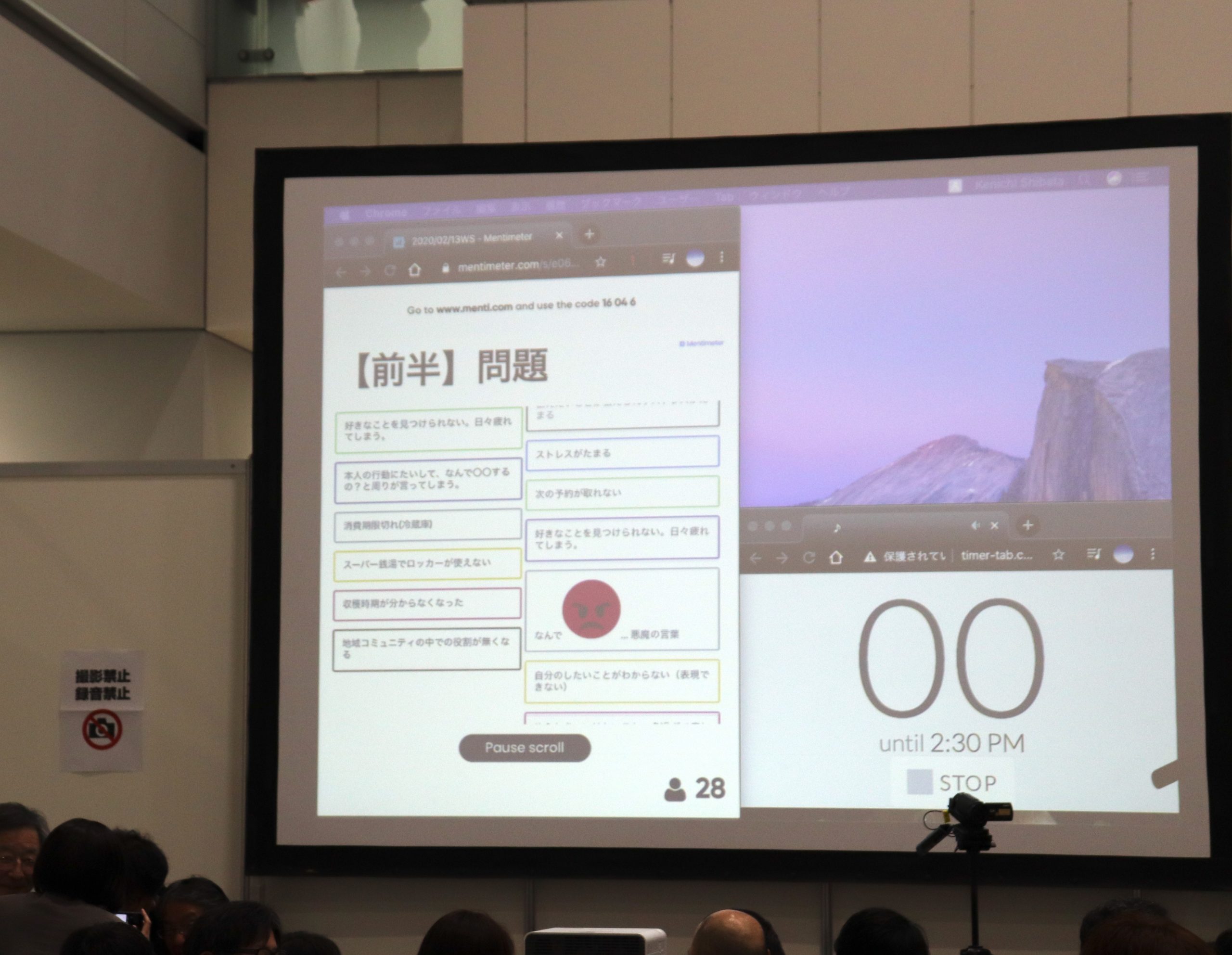

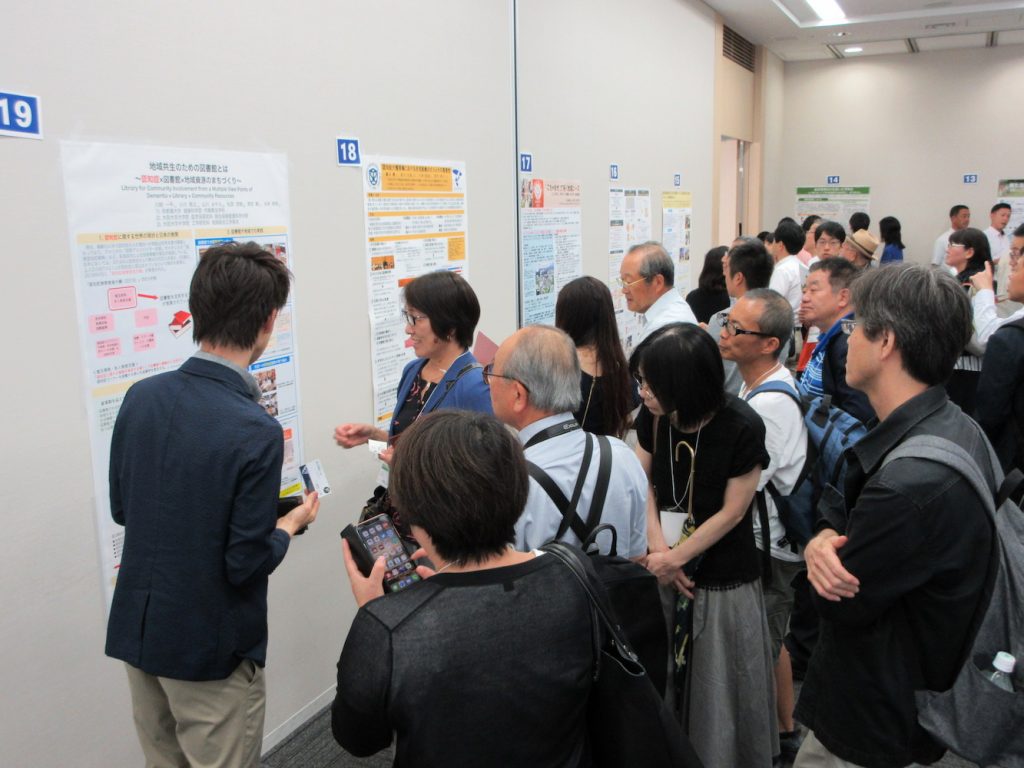

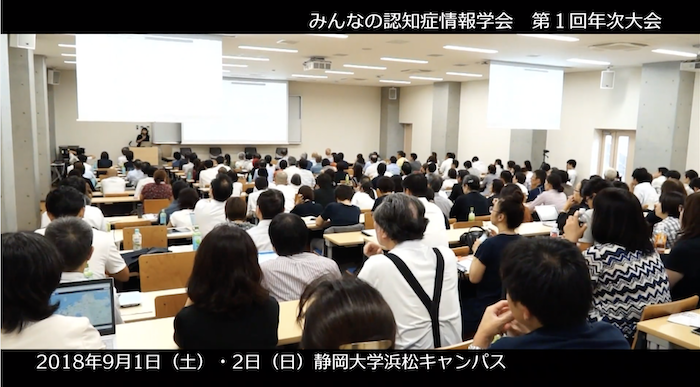

過去のワークショップ(東京CareWEEK2019、CareTEX名古屋2019、CareCITY2020)では、参加者と講演者が会場に集まり、ごちゃまぜで対話的にディスカッションを行うワークショップを開催してきました。2020年に入って新しい生活様式が浸透し、今回は新たなワークショップのスタイルで開催しました。

講演者は遠隔地からZoomで参加し、小川敬之先生(京都橘大学)と桐山伸也先生(静岡大学)による挨拶と概要紹介から始まり、講演は事前に収録した映像、質疑応答はZoom、と「オンライン」と「オフライン」のまさにハイブリッド形式のワークショップをデザインしました。

ワークでは、遠隔参加の川﨑一平先生(京都橘大学)の司会により、事者の「セーターを着ることができない」「座席に座ることができない」様子がわかる映像を紹介し、何が影響したのか、その要因を参加者が検討し、多様な意見が集まり盛り上がりました。

会場の参加者はオンライン投票ツール(slido)を使い、コメントがスクリーンに投影することで、リアルタイムに全ての意見・コメントを共有しつつ、議論することができました。

うまくできない時に仕切り直すことの必要性や、実際に寄り添って、その方の普段からの行動様式を理解してあげることが本当に意味のあるサポートをするための基礎となることなど、参加者に気づきを与える内容でした。

最後に、あくまで一つの解釈として、作業療法士の観点から川崎先生が、情報学の観点から学会事務局の柴田が、事例に対する考え方やみんなでごちゃまぜに議論する意義について語りました。

オンラインとオフラインを組み合わせた新しいハイブリッドスタイルによるワークショップに、これまでとは違う新たな可能性を感じていただいた参加者も多く、今後も参加者が満足するイベント企画を検討してまいります。

|

|

|

■ワークショップ参加者からの声(一部)

- ・実際に認知症を発症した方ができなくなってしまったことをどのようにサポートしてあげることができるか、実際に寄り添ってその方の普段からの行動様式を理解してあげることが本当に意味のあるサポートをするための基礎となることがよくわかりました。

また、仕切り直しの必要性についてとてもよくわかりました。 - ・分かりやすく、とても勉強になりました。講演も含め、業務につながる気づきもありました。ありがとうございました。

- ・非常に勉強になりました。同じようなケースをもう少し多く経験できると嬉しいです。

- ・コロナ禍での開催でしたので、参加者はやはり少なめな印象でした。しかしながら、オンラインツールを駆使され随所に工夫もあり、距離感をあまり感じることなくワークショップに参加することができました。

- ・瞬時にほかの人の意見、自分と違う切り口を目の当たりにして学習効果が上がると感じた

- ・認知症の本人の様子を見て、何に困って行動できないのか読み解く事ができなかった。自分の観察力の弱さを感じた。セーターのケースで、最初の関りでセーターを着る事が出来なかったら、自分なら全介助してしまっていたと思う。OTの視点での支援やナラティブの意味が少し理解できた。slidoというアプリケーション?で参加者の意見が共有できる事、データの収集もできるという事が驚いた。

- ・実際的でとてもよい勉強になりました。

- ・いろいろな意見が聞けて良かったです。

![[報告]介護機器開発やケア現場の事例から「本人視点」について考えるワークショップを開催しました](https://cihcd.jp/wp-content/uploads/2021/03/IMG_0850-copy2.jpg)

![[3/11〜5/27] 宮崎版オンライン みんなの認知症見立て塾 初級講座 開催のご案内](https://cihcd.jp/wp-content/uploads/2021/02/165e5fa72912e5b83b328e9cd89e58bd-1200x1684.jpg)

![[告知] 第3回年次大会をオンラインで開催](https://cihcd.jp/wp-content/uploads/2020/08/202011NenjiMobile2.jpg)

![[報告] 機器システム高度化のための「エビデンスづくりワークショップ」を開催しました](https://cihcd.jp/wp-content/uploads/2020/02/IMG_25231.jpg)

![[告知] 第2回みんなの認知症情報学シンポジウムを京都で開催](https://cihcd.jp/wp-content/uploads/2019/10/02efa71c4f35c28c76714ad25f715497-1.png)

![[9月7日(土)〜8日(日)]第2回年次大会を開催します](https://cihcd.jp/wp-content/uploads/2019/08/a4f72a8ca75b930c7bbbaa64681b5fdb-1.jpg)

![[告知] 8/7(水)ワークショップ開催(CareTEX名古屋2019)](https://cihcd.jp/wp-content/uploads/2019/06/b54167d5122fdc5cfe24e14d9bd8f981-1.jpg)

![[告知] 2/6(水)当事者重視の「自立共生」支援ワークショップを開催](https://cihcd.jp/wp-content/uploads/2019/01/d9f3fa9a9f860f4ed91d77d3d8a1c0d3.jpg)

![[報告] 第1回シンポジウムを開催しました](https://cihcd.jp/wp-content/uploads/2018/12/IMG_4701.jpg)

![[告知] 第2回年次大会を川崎で開催](https://cihcd.jp/wp-content/uploads/2018/11/28f3f308b6512c45187cebe5475007bb-1.jpg)

![[告知] 第1回シンポジウムを東京大学で開催](https://cihcd.jp/wp-content/uploads/2018/11/20181216_cihcd_leaflet1_1.jpg)

![医療と介護の総合展(幕張メッセ)に出展 [9/12(水)-14(金)]](https://cihcd.jp/wp-content/uploads/2018/08/NST_booth_j2.jpg)